自律神経について

自律神経について 自律神経系の役割とは?自律神経系が整うと本当の意味で健康になる

今回はストレスと関係の深い「自律神経」についてまとめていきたいと思います。痛みなどの不定愁訴は自律神経と深い関係を持ちますので身体をチェックする際には1つの要素として評価するようにしています。このように、自律神経はリハビリ分野、特にペインリハで重要な存在になると思われます。

自律神経について

自律神経について  東洋医学

東洋医学  肩について

肩について  肩について

肩について  肩について

肩について  東洋医学

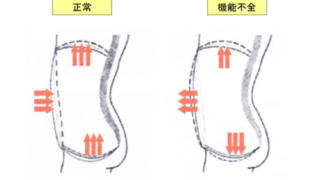

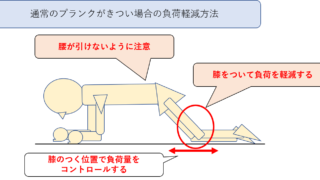

東洋医学  腰について

腰について  腰について

腰について  腰について

腰について  腰について

腰について