理学療法

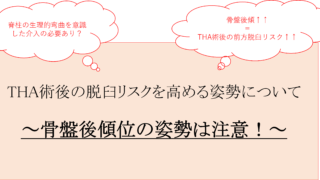

理学療法 THA術後の脱臼リスクを高める姿勢について~骨盤後傾位の姿勢は注意!~

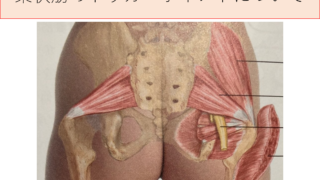

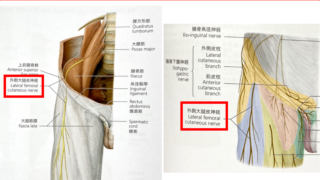

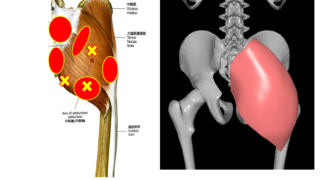

今回は、THA術後の脱臼リスクを高めてしまう姿勢は?ということでまとめていきました。「高齢者は骨盤後傾位を取りやすいため脱臼のリスクは高まることが予想される」このように骨盤後傾の姿勢制御がTHA術後の脱臼に深く関わっています。THA術後のリハビリを担当する場合は、このことを念頭に置いたうえで、介入していくことでリスクを未然に防ぐ事が出来ると思います。また、術後の機能に対するアプローチ内容の幅がグッと広がると思います。