どうも。

KABOSUです!!

今回は、前回から一転、

また「東洋医学」の内容を

書いていきます。

東洋医学には”経絡”という概念があります。

この経絡は全身に張り巡らされており全身に作用します。

本日は、東洋医学の中でもこの「経絡」にフォーカスして

まとめていきます。

1.経絡について(経絡とツボの違い?)

経絡は、「気血が体内を巡る流通路」と考えられ、その流れを「流注」といいます。

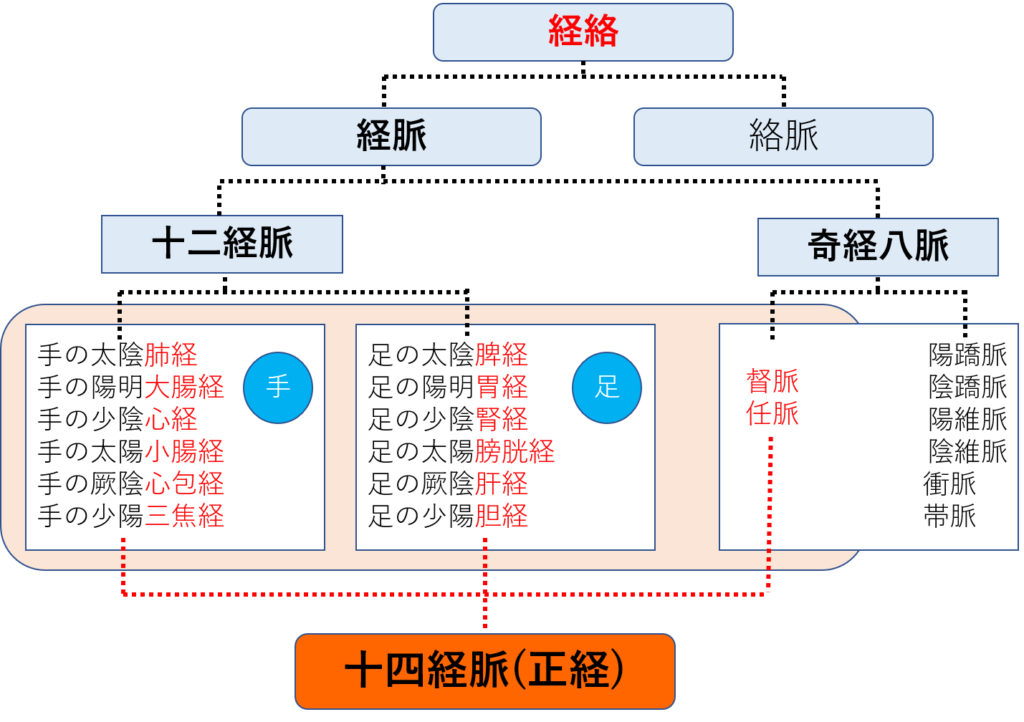

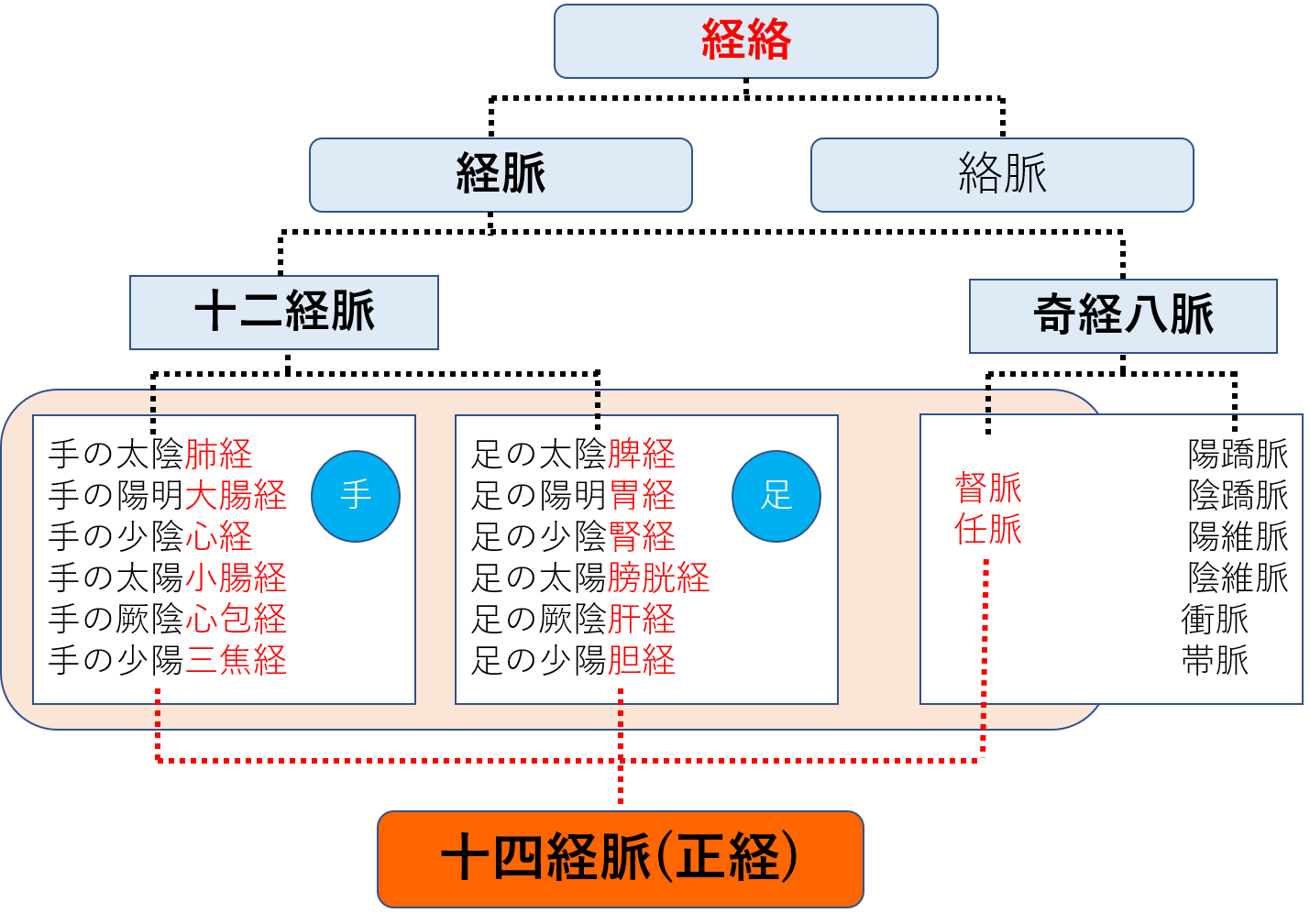

経絡の内、主要な幹線路は「経脈」、経脈を連絡する支線は「絡脈」と呼ばれ、経絡は「経脈」と「絡脈」を合わせた名称となります。

鍼灸治療などで用いられるのは主に「経脈」ですので、ここでの経絡の理解は

経絡=経脈

でいいと思います。

で、この経脈には、

「十二経脈」と「奇経八脈」という2種類があります。

十二経脈は「陰」と「陽」のグループに分けられ、それぞれに六臓六腑が割り当てられています。

各経脈は、上肢・下肢で三陰三陽ずつわけられます。

十二経脈に奇経八脈のうちの「督脈」と「任脈」の二脈を合わせた「十四経」が「正経」と呼ばれ、一般的に現代でも用いられている経脈になります。

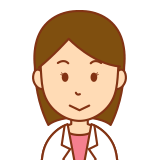

この十四経脈にはそれぞれの経脈に固有の「ツボ(経穴)」があります。

このツボは、世間ではよく知られたものですよね。

「ツボを押さえたら楽になる」とか「ツボにお灸を据える」なんてよく聞くフレーズですね。

上記の内容を理解すると、

重要なのは、

「ツボ」ではなくて「経絡」であることがわかります。

「経絡上にあるのがツボであり、ツボを刺激することで対応する経絡の問題が改善される」

というものが「ツボ治療」であり、「経絡治療」であります。

私は、はじめ「ツボ」に対してそんなに興味を持っていませんでした。

が、経絡の概念を知ってからは、その魅力に惹かれ自然と勉強するようになりました。

というのも、

経絡の概念になると、

内臓を含めた全身に波及した効果を見込めるからです。

ツボだと、

このツボを押せば「肩こりにいい」とか「頭痛にいい」、「腰痛に効く」という形で

このポイントはここ!みたいな感じで連続性が感じられないですよね。

物は同じでも

考え方や理解の仕方でこんなにも変わるのかというくらい変わりました。

実際、臨床場面でも経絡の概念はとても使えますので知っておいて損はないと思います。

2.経絡の特性

①経絡の動きの制限

ある局所の動きに制限が発生すると、その局所と経絡に沿って関連づけられる部位の動きの制限が引き起こされます。

たとえば、右手首を繰り返し回外する動作で

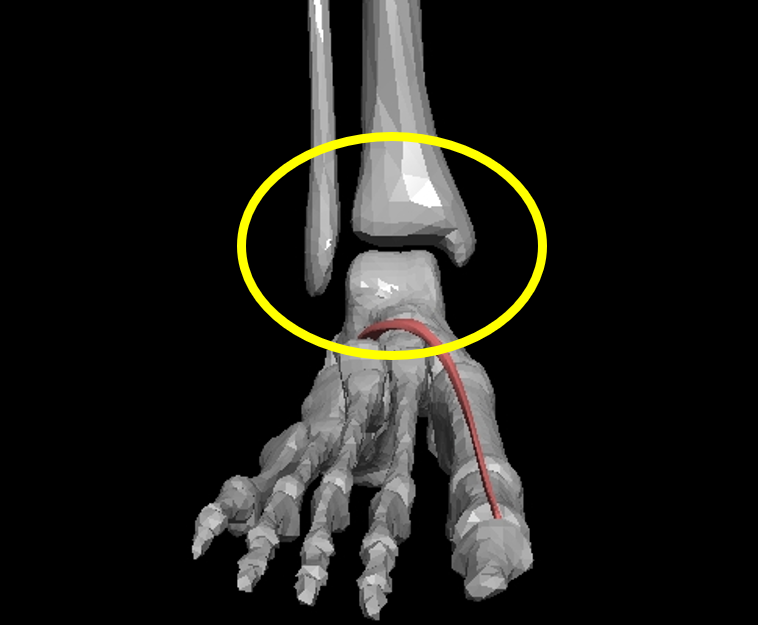

右手首の尺側側の負荷が過剰になると、右小腸経に沿って動きの制限が出現してきます。

この手首の繰り返しの動作の後、頸部痛などが発生した場合などでは、右後頚部の小腸経分布領域を伸展させる頸部の斜前屈動作で痛みが増強されます。

このような動きの制限機序を”経絡の動きの制限”と定義しています。

②経絡の動きを制限する要因

1)筋緊張・硬結・筋疲労など

日常的に繰り返す動作が、その主動作筋に緊張および疲労を引き起こした場合、

それに対応する経絡の分布に沿う動きの連動に影響が生じます。

例えば、長時間のドライブや楽器など同じ動作の練習を繰り返すなど、最も負荷のかかった部位に対応した経絡に沿って動きの制限が生じてきます。

また、慢性疲労などで硬結が既に存在する場合にも同様の動きの制限が生じていることになります。

この慢性化した動きの制限に加えて、筋疲労などの要因が負荷されると、さらに新たな動きの制限が加わることになります。

2)精神的要因

東洋医学で病因として取り上げられている七情(怒り・恐れ・悲しみ・驚き・憂い・悲しみ・思い)も、それぞれ特有な緊張を引き起こし、経絡に沿って動きを制限すると考えられています。

3)不摂生

過食による胃の過度の伸展、睡眠リズムなどのサーカディアンリズムを無視した不規則な生活、不自然な姿勢をとることで骨格系の一部に過度の負担を強いるなど、日常生活での不摂生が動きの制限を引き起こしています。

これは単一の経絡以外にも、慢性化により複数の経絡に動きの制限が出現することもあります。

4)環境の変化

気圧の変化、寒冷および高温多湿などの環境の変化により動きの制限が生じます。

5)手術痕など

文献には、

「手術痕周囲への刺激が、一見関係なさそうな部位の長年にわたる痛みを瞬時に劇的に改善させた」

とあります。

手術による瘢痕が経絡に沿った動きの制限に影響を及ぼしていることが、このような現象を引き起こしていると考えられます。

術後数年以上も経過した瘢痕であっても、その瘢痕のある部位に分布する経絡に沿った動きの制限を生じさせます。

③経絡の動きの制限を特定する方法とその症状

ある局所の動きに制限が発生すると、その局所と経絡に沿って関連付けられる部位の動きの制限が引き起こされます。

動きの制限は、該当する経絡に対する「伸展動作の負荷(伸長刺激)」で明らかにできます。

この負荷に対しては、大きく分けて

「痛み」・「ツッパリ感」・「違和感」・「だるさ」

の4種類の症状が誘発されます。

これらの症状は単独あるいは合併して出現します。

この動きに伴って誘発される痛みや愁訴を容易に軽減させるには、

「その動きの際に伸展される部位に分布する経絡を治療対象とすること」

がもっとも効果的であるとされています。

経絡に異常が起こる=経絡の伸張性が低下するということですね。

経絡を側溝と仮定すればイメージしやすくなりますね。

(側溝に枯葉などのゴミが溜まると流れが悪くなる状態)

④経絡の配置は?

経絡は12本(督脈・任脈は省きます)あり、それぞれ

身体の、

●前面

●後面

●側面(内側・外側)

を通っています。

身体の前面は、

上肢を通る「肺・大腸経」

と

下肢・体幹を通る「脾・胃経」

の2種類になります。

身体の後面は、

上肢を通る「心・小腸経」

と

下肢・体幹を通る「腎・膀胱経」

の2種類になります。

身体の側面は、

上肢を通る「心包・三焦経」

と

下肢・体幹を通る「肝・胆経」

の2種類になります。

で、このそれぞれの経絡に問題が行ったときに、

対象となる経絡の伸展制限が生じるため、

可動域テストを行えば、異常経絡の特定が簡単に行えます。

体幹の伸展や上肢の伸展動作

⇒「脾・胃経」・「肺・大腸経」

体幹の前屈や上肢の屈曲動作

⇒「腎・膀胱経」・「心・小腸経」

体幹の側屈・回旋動作

⇒「肝・胆経」・「心包・三焦経」

と大別されます。

⑤治療する経絡の選択の方法

動きの制限があると負荷に対する反応は大別して

「痛み」・「ツッパリ感」・「違和感」・「だるさ」

の4種類が起こります。

この4種類の症状は経絡の「陰」と「陽」に大別されます。

≪「痛み」や「ツッパリ感」が誘発される場合≫

陽経を第一選択としていきます。

陽経は、胆経・小腸経・胃経・大腸経・膀胱経・三焦経の6つ(六臓六腑の「六腑」にあたる)。

≪「違和感」や「だるさ」が誘発される場合≫

陰経を第一選択とします。

陰経は、肝経・心経・脾経・肺経・腎経・心包経の6つ(六臓六腑の「六臓」にあたる)。

このように、

陽の問題は、「痛み」や「ツッパリ感」

陰の問題は、「違和感」や「だるさ」

でわけられます。

簡単に言えば、

陽の問題は、「はっきりした症状」

陰の問題は、「なんとなくな症状」

であると理解すると覚えやすいです。

3.まとめ

今回は「経絡の特性」についてまとめていきました。

簡単にまとめるはずが結構長くなってしまいました・・・

今回は、経絡の特性として、

●経絡とツボの違い

●経絡は異常をきたすと、伸展方向への制限が生じる

●経絡を制限する要因は様々(身体的・精伸的どちらもある)

●それぞれの経絡の配置(身体の前面・後面・側面)

●治療する経絡の選定方法

をまとめていきました。

経絡の図がないため理解に苦しむ部分はあると思いますが、

「どうのように経絡を使うのか」は今回の内容で多少理解できるのではないでしょうか。

この続きはこちらからご覧ください。

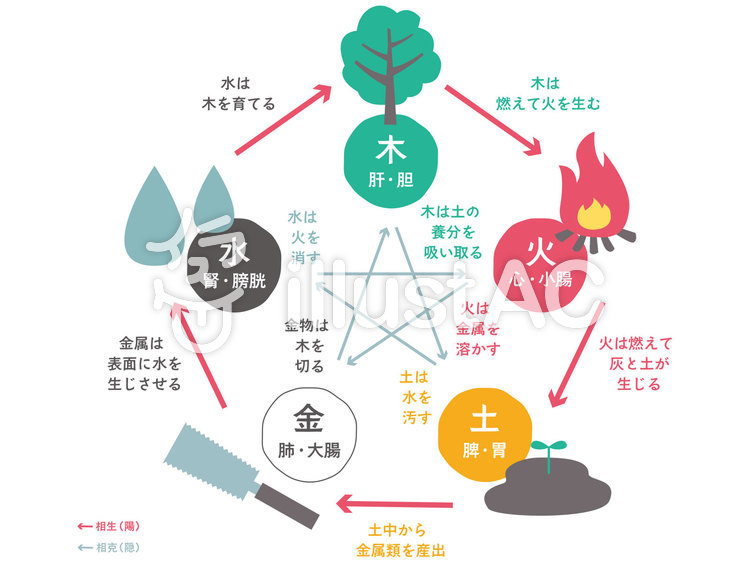

そして、今回の内容と合わせて理解しておきたいのが、

以前書いたこちらです。

こちらは、「五行色体表」の活用方法を書いています。

経絡アプローチと合わせて五行色体表も理解しておくと患者を包括的に見ることができるようになります。

それでは、今回はこの辺で!

ありがとうございました!!!

コメント

こんにちは。ランキングで健康に関するブログを見ていてコチラに来ました。

東洋医学に興味があります。

経絡について、あまり知識がなかったのですが、このサイトの説明は詳しくてわかりやすいです。

更新楽しみにしています。応援していきます。

コメントありがとうございます!

今後とも継続して記事を更新していきます。

見ていただけると励みになります。

今後ともよろしくお願いします。